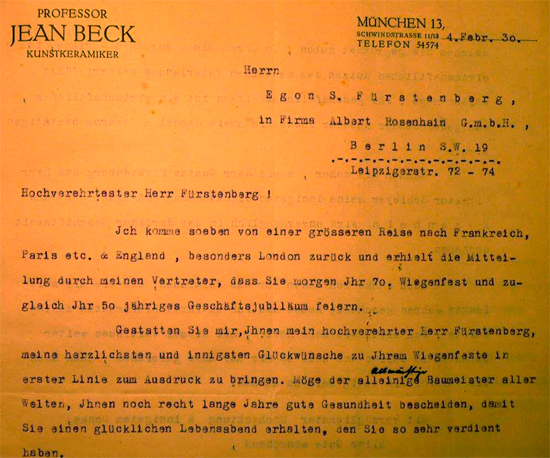

Dokumente

Glückwunschschreiben 1930 von Jean Beck an einen befreundeten Geschäftsinhaber in der Leipziger Straße, Berlin, der seine Produkte führte.

Quelle: Archiv Jüdisches Museum, Berlin.

|

Neue Sachlichkeit und Schmuck und Wiener Moderne - ein Textauszug.

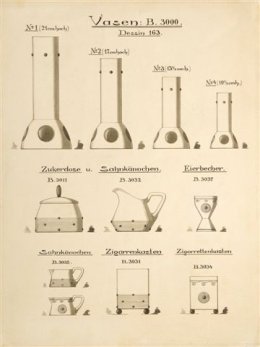

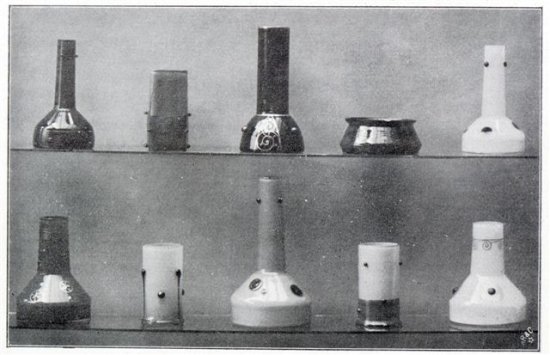

In Wien war Prutscher Inbegriff von Sachlichkeit, aber seine Würfelstängel, sein Dekor, sein Schliff, seine Farben brachten prachtvolles Dekor ins Gebrauchsglas. In München lieferte Jean Beck den besten Beweis für das Zusammenklingen von Schmuck und Strenge der Moderne. Er brachte es fertig, auf ein und dasselbe Entwurfsblatt, das auf die Zeit 1903 oder früher festlegbar ist, drei völlig unterschiedliche Arten ästhetischer Ansprüche von Formen und Ausschmückung unterzubringen. Schwere Vasen auf Halbkugel mit dicker Röhre Objekte mit aufgelegten Glasfäden Objekte mit Bemalung |

|

|

|

||

|

Der Aufbau der Bemalung setzt sich aus zwei einfachen Elementen zusammen: - Eine in konzentrischen Kreisen in Goldfarbe um ein Cabochon geführte Form - Ein fortlaufendes Rankenmuster, das entfernt an einen „laufenden Hund“ erinnert. - Manchmal tritt ein Rankenmuster in geometrischer Umfassung auf. |

||

Mit diesem einfachen Schmuck sind unterschiedliche Glasformen, Glasfarben dekorierbar, kombinierbar - beim Glas handelt es sich durchgängig um schweres, dichtes, farblos überfangenes Material, zumeist in den Farben Ocker, Dunkelrot, Lila. Neben Malerei und Fäden gibt es im selben Stil neben runden Nuppen länglich davon ausgehende gezogene Cabochons, „Tränen“. Dies erweitert die Variation. |

||

Die Objekte sind zu dieser Zeit noch unsigniert. Deshalb werden zur Bestimmung neben dem erhalten gebliebenen Entwurfsblatt vor allem Veröffentlichungen bei Velhagen & Klasing herangezogen. So ist zu ermitteln, dass die Entstehungszeit zwischen „1903 oder früher“ und „ 1909 oder früher“ anzusiedeln ist. Daraus und wegen der immer wiederkehrenden Grundform ist eine relativ genaue Bestimmung möglich. Zwei Vasen jedoch aus dieser Entwurfsserie führen zu weiterer Sicherheit. Eine trägt auf dem Boden einen Papieraufkleber, kaum lesbar, aber bedingt durch das zu erwartende Ziel dann doch entzifferbar: Eine kreisrunde Schrift: Jean Beck München und ein innenliegendes Münchner Kindl. |

|

|

Und eine Vase aus dieser Entwurfsserie, mit schwarzen kugeligen Nuppen und ausgezogenen „Tränen“ ist, schwach sichtbar, signiert worden: Kleiner Achteckstempel mit Malerschilden, Jean Beck München.

|

||

Eine auffällige Besonderheit ist bei einer der Prutscher- Vasen (1908 oder früher), dass ihre Form gleich ist den Gläsern Becks von 1908 (Stangenvasen auf breiter Basis) |

||

| Blanker Unfug ist es zu behaupten, Beck sei von der Wiener Moderne beeinflusst. |

||

|

Bei Gustav Pazaurek ist das wohl erste Farbfoto

von Gläsern Jean Becks erschienen. |

|

Pazaurek: Vier geschliffene Vasen (handkoloriert) |

|

Vier geschliffene Vasen, signiert, angeordnet nach Pazaurek |

|

|

|

|

|

|

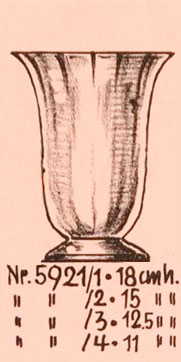

Entwurf eines gefußten Trinkbechers auf einem

Blatt im Archiv mit Angaben zur Produktion, Ausschnitt aus einem

Schaufenster der Firma Geldner, München, anlässlich des

70. Geburtstags von Jean Beck (Originalfoto im Archiv). Herstellungsjahr

1920, ausgeführtes Objekt im Bestand des Archivs (optisch geblasen). |

||

|

|

Hüttenbuch der Firma Gistl in Frauenau mit

Produktionsauftrag, Ausführungszahl und Ausführungshinweisen

der Serie "Hubertus" für "Beck München

19.11.25". In diesem Buch sind in Spalten Preisangaben über

Fabrikation (glatt, Iris, Goldrand, Schliffarten u.a.); alle Angaben

in Mark und Pfennig. |

|

Postkarte an die Adresse von Franz Scholze; Maler,

Regenhütte. |

|

|

|

Postkarte "Glashütte

bei Schliersee" |

||

Die Glasfabrik Schliersee war in Leipzig auf der Michaelismesse 1906 vertreten. Quelle: Archiv Leipziger Messe,1906, Akte 518 |

|||

|

In der Oster-Vormesse 1909 war Beck erstmals auf

der Leipziger Messe vertreten, u.a. mit "Fayence- und Kristallglas-Einlagen,

Luxusgläser usw." (Akte 523). |

|

Rechts: Aus "Meyers Reisebücher. Oberbayern

und München". Leipzig und Wien, 1920: Umgebung von Schliersee. |

|

|

Zeichnung von Aloys Eckardt in der Gartenlaube |

|

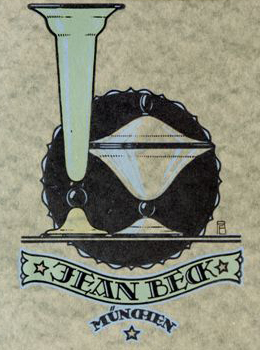

Schutzmarke der Glasfabrik Schliersee. |

|

|

Original in Tusche auf Packpapier |

||

Erste Seite aus dem Skizzenbuch Jean Becks, Mettlach, 1879. Quelle: Privatsammlung Mettlach |

|

|

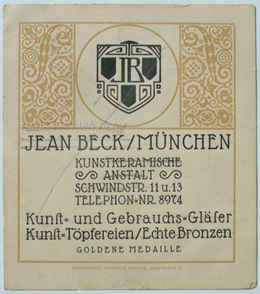

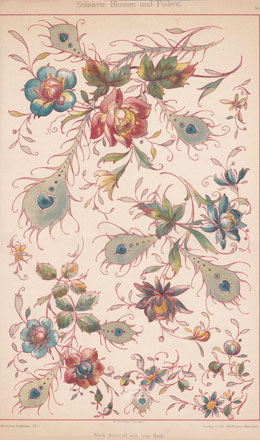

Oben: Verlag Jul. Hoffmann, Stuttgart, o.J. Links: Werbekarton aus einer typographischen Werkstätte in München. Quelle: Jean Beck Archiv |

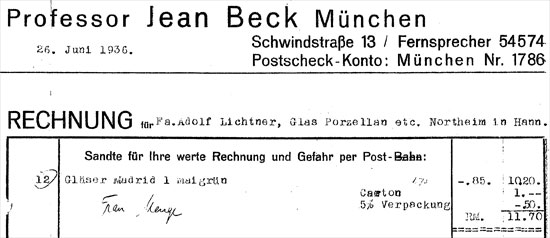

Einziges bekanntes Exemplar einer Rechnung von Beck vom 26. Juni 1936. |

| BECKS

MITARBEITER

Ein so produktiver Kopf wie Beck konnte auf Dauer weder ohne fremde Hilfe die Vielzahl seiner Ideen umsetzen noch deren Ausführung überwachen, zudem war er mit der Vermarktung seiner Erzeugnisse ausgelastet. Sein Glück war, in Max

Fischbach und Josef Stadler und im weiteren Sinn im selbständigen

Glasmaler Franz Scholze qualifizierte Mitarbeiter gefunden

zu haben, die sich mit dem Werkstoff Glas auskannten und auf die

er setzen konnte. Das widerspricht auch dem immer wieder kolportierten

Bild des „schwierigen“ Menschen Beck: jahrzehntelang konnte

er auf diese Drei zählen, wenn er seine Vorstellungen ausführen

wollte - sie hätten ihn, schon aufgrund ihrer Fähigkeiten,

längst verlassen können. In der Schwindstraße war

in zwei Ateliers im Rückgebäude genügend Arbeitsraum

vorhanden. Über weitere Mitarbeiter findet sich bislang keine

Information. Max Fischbach |

|

Damit gingen zwanzig Jahre

fruchtbare Zusammenarbeit zu Ende. Die Mitwirkung Fischbachs war

für Beck so wichtig, dass er z.B. 1907, als er längere

Zeit in Berlin war, diesen brieflich beauftragte, sich in Münchner

Geschäften nach Neuigkeiten umzusehen und Anregungen mitzubringen

(Sammlung Lhotzky). |

|

|

Josef Stadler „Josef Stadler war Graveur und Mitarbeiter von Jean Beck; er vertrat ihn als Betriebsleiter in Regenhütte. Stadler stammte aus Schliersee, wo auch sein Vater Graveur war zu der Zeit, als Regenhütte mit Schliersee vereinigt war.“

Diese Auskunft von Herrn Ulrich, Regenhütte hielt Alfons Hannes am 28. November 1986 fest. (Archiv Glasmuseum Frauenau)

Diese einfache Aussage bringt viele Unsicherheiten ins Lot: über die enge (auch personelle) Verflechtung von Schliersee mit der Regenhütte und über Becks Rolle für die Glasproduktion.

Gesichert ist: 1910 besucht Josef Stadler die Glasfachschule Zwiesel, 1922 wird er von Beck nach München in sein Atelier geholt, 1932 leitete er die Glasfabrik Regenhütte. „Geschult unter Bruno Mauder an der Zwieseler Glasfachschule und in den 1920er-Jahren geprägt durch Jean Beck in München verband er einen untrüglichen Blick für die funktionellen Erfordernisse einer Gebrauchsform mit der Fähigkeit, diese Form ohne spektakulären Gestaltungsaufwand mit Harmonie und Bedeutung zu erfüllen“.

Helmut Ricke in ‚Gralglas, deutsches Design, Berlin, München 2011

Die Regenhütte war seit 1907 in Zahlungsschwierigkeiten, 1914 wird das Werk Schliersee geschlossen, man sucht frisches Kapital und der nach eigenen Worten „Hauptabnehmer“ der Regenhütte, Jean Beck, beteiligt sich auf Bitte des Hauptgläubigers, der Pfälzer Bank, am Werk. Josef Stadler hatte in dieser Zeit eine Doppelfunktion: er war sowohl für Beck als auch in der Hütte tätig in der Rolle des Aufpassers: daher der wohl auch von anderen Teilhabern gegen Beck geäußerte Vorwurf des Hineinregierens. Ulrich schildert gegenüber Hannes Becks Rolle: „Seine vielen Arbeiten wurden weitgehendst in der Regenhütte ausgeführt; das „Ätz- Signum“ mit seinem Dreieck wurde dabei in Regenhütte aufgetragen.“

(siehe Dreiecksstempel auf Zeichnungen aus dem Fund Hannes in Regenhütte unter ENTWÜRFE).

Damit ist auch eine offene Frage beantwortet: Beck, der ja in München arbeitet, lässt vor Ort seine Produktion signieren. Dazu braucht er einen zuverlässigen Kontrolleur und Entscheider, eben Josef Stadler.

Im Gegensatz zur noch offenen Situation des Signierens bei Gistl/ Poschinger in Frauenau ist in Regenhütte damit die Verantwortlichkeit benennbar. Ungeklärt ist auch die eigenartige Situation, dass Beck sowohl in Regenhütte als auch in Frauenau (Glasbuch Hütte von Poschinger Mai 1916 – 1927) zeitgleich produzieren ließ (neben zeitgleichen Entwürfen für V&B Mettlach, s. dortige Sonderausstellung). Bei Gistl/ Poschinger ist im Hüttenbuch eine Vielzahl von Entwürfen Becks festgehalten, bei der Regenhütte lassen sich durch jüngste Vergleiche mit dem Inventurbuch (siehe: DOKUMENTE) die Zusammenhänge von Entwurf und Ausführung nachweisen.

1920 scheidet Beck „wegen persönlicher Differenzen“ in Regenhütte aus, 1922 holt er Stadler nach München und bekommt in seinem Atelier nach Fischbachs Weggang einen hochqualifizierten Mitarbeiter, bis dieser 1932 die Leitung der Regenhütte übernimmt. Arbeiten Stadlers für Beck sind derzeit nicht nachweisbar.

1930 werden in Göppingen durch Karl Seyfang und seinen Sohn die Gral- Glas- Werkstätten gegründet, ein Betrieb für Glasveredelung von Hohlgläsern durch Schliff und Gravur. 1932 entwerfen Karl Seyfang und Josef Stadler „die berühmt gewordene Kelchglasgarnitur A 50“. (Text der Gemeinde Dürnau). Neben seiner Tätigkeit als Leiter der Regenhütte ist die Entwurfsarbeit für GRAL, außer der belegten Belieferung von Gral mit Rohglas aus Regenhütte, für Stadler die neue große Aufgabe, „…mit der Aufnahme des Kontakts zur Regenhütte und zu Josef Stadler ändert sich vieles. Mit dessen durch Jean Beck in München und Bruno Mauder in Zwiesel geprägte Sehweise gewinnt die Beachtung der Form in der jungen Firma schnell an Boden…Josef Stadler mit seinem ausgeprägten Sinn für die überzeugende, einfache Form und die werkgerechte Behandlung des Materials erweist sich in diesem Prozess als der ideale Partner…Über die Entwürfe in seinem eigentlichen Wirkungskreis in Regenhütte wissen wir wenig. Da deren Produktion einerseits stark durch die Aufträge Bruno Mauders und Jean Becks bestimmt waren, ist es schwierig, Stadlers Anteil genau zu bestimmen. Ein nur in Fotokopie erhaltenes Blatt mit Vasenentwürfen Stadlers aus den 20er- und 30er-Jahren kann diese Lücke zwar nicht schließen, erweitert jedoch unsere Vorstellung beträchtlich.“ (s.Abb.) Bei Kriegsende 1945 „wartet Josef Stadler in der stillgelegten Steigerwald- Hütte mit ihrer ungewissen Zukunft auf neue Aufgaben; 1946 siedelt er nach Göppingen über.“

Helmut Ricke in ‚gralglas,

deutsches Desing‘, Berlin, München 2011 |

|||

|

|||

|

1946 wird Stadler genannt als beteiligter Gesellschafter und Designer; GRAL produziert nun selbst in Göppingen und holt sich vertriebene Fachleute aus dem südlichen Böhmen, aus Kraliks Eleonorenhain und aus Winterberg. Stadlers jetzt ausschließliche verantwortliche Tätigkeit für GRAL prägt auf viele Jahre das Programm der Hütte. Dabei setzt er zwei bei Beck erlernte und erprobte Techniken um: Mut zur Farbigkeit und Einsatz farblosen Überfangs, der Gläsern eine besondere Tiefe gibt und vor allem den Stand oft schwebend erscheinen lässt. Anders als im Atelier Becks

muss Stadler sich, abgesehen von wenigen Unikaten, jetzt an Vorgaben

von Verkaufsleitern und Werbeleuten richten, was eine künstlerische

Weiterentwicklung fast ausschließt, wird später Prokurist

und Geschäftsführer. Gral- Glas stellt in Konkurrenz mit

anderen Hütten gutes zeitgemäßes Design her, Stadler

kann aber den bei Beck erlebten und erlernten kunsthistorisch wichtigen

Beitrag zur Moderne nicht umsetzen. 1973 geht er in den Ruhestand. |

|

Franz Scholze Bei ihm sind die nachweisbaren

Daten bis jetzt am dünnsten. Ein weiteres Dokument ist

ein Annoncenblatt ohne Datum im Münchner Stadtmuseum: |

|

Scholze wird im Hüttenbuch

Gistl/Poschinger mehrmals genannt, z. B. auf S. 467: „Entwürfe

für Glasmalerei Franz Scholze“ (Schwarzlot, Arkanthus)

bemalt von Franz Scholze. Etwa März 1918. Diese Angaben widersprechen

der Allgemeinaussage über die Schließung aller Hütten

wegen des Kriegs - es darf eine Bevorzugung in der Freistellung

von Arbeitern und in der Versorgung mit Produktionsmitteln vermutet

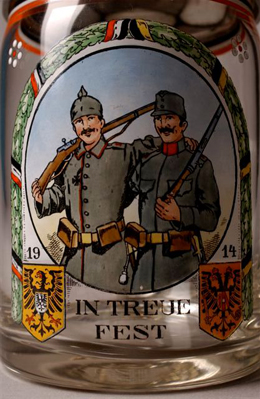

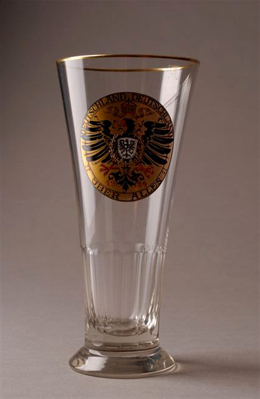

werden. Für Jean Beck führte Scholze viele Arbeiten aus, vor allem Schwarzlotmalerei (kalt) auf Glas (siehe Deckeldose mit Eichblättern in GLASGALERIE). Zudem bemalte er Glas und Keramik, die durch Beck geliefert wurden, als sog. Patrotische Gläser zum Krieg: Mit Reichssymbolen, Text (Deutschland, Deutschland über alles), deutschen und österreichischen Soldaten (Wir halten fest und treu zusammen). Ein gläserner Bierkrug ( von Beck signiert) aus dieser Serie ist 1914 datiert und der erste bekannte und ausgeführte Auftrag für Beck. Ein erhaltener Keramikkrug zeigt die doppelte Signatur: auf dem Boden „Jean Beck“, unter der Malerei „F. Scholze“. |

|

|

Schlanke rote Vase mit hochgezogener Schulter, signiert, doppelter Standring und Mündung bemalt von Franz Scholze. Höhe 12 cm. Diese Vase findet sich im Hüttenbuch Poschinger unter der Produktionsnummer 4178/12 mit dem Vermerk: 18.4.1918. Für Franz Scholze, München. |

| Vasenpärchen, sign. Jean Beck München, h = 13,5 cm; Eichblätter gemalt von Franz Scholze mit Dreiergruppen von Eicheln. |  |

|

|

|

Patriotisches Weißbierglas, Bodensignatur von Jean Beck, Malerei von Franz Scholze, Zeit: Weltkrieg. |

|

|

In eigener Verantwortung

gestaltete Scholze einen (Jubiläums-?) Krug für die Firma

Richter&Frenzel, der Wappen von München, Nürnberg,

Erfurt und Augsburg trägt. Bemerkenswert dabei ist die Bodensignatur,

die in Anlehnung an das Beck´sche Signum ein langgestrecktes

Achteck zeigt. |

|

|

|

Schriftliches zur Zusammenarbeit zwischen Beck und Scholze existiert derzeit nicht - das kann auch daran liegen, dass ihre Münchner Werkstätten nicht weit auseinander lagen. Becks Geschäfte liefen offenbar gut, dies ist durch die Tatsache belegt, dass eine Buchhalterin für ihn arbeitete; Minna Eigner aus Rechtmehring bezeichnet sich in einem Brief (wahrscheinlich 1911) an Fischbach als „Buchhalterin a.D., ehem. in d. Fa. Beck Kunstg.Anstalt“. (Slg. Lhotzky) Ganz anders war die Situation,

wenn Beck als Keramikentwerfer arbeitete: dann standen ihm in Mettlach,

Waechtersbach, Schwandorf und Mering erfahrene Werkstätten

zu Verfügung, die seine Entwürfe umsetzen konnten. |

|

|

|

Brief von Jean Beck an seinen Mitarbeiter Max Fischbach,

der als Flieger eingezogen wurde und für dessen Entlassung

aus dem Kriegsdienst er sich verwendete. |

|

Die Wandlung einer Marke Zum Umbruch vom Historismus zur Moderne gehört auch die Wandlung in der Gestaltung eines Markenzeichens. Vor allem, wenn Herstellern klar wurde, dass die bisherige Marke keinen Symbolwert für das Produkt darstellte und kein Grund bestand, beibehalten zu werden. Villeroy & Boch verzichtete auf den eingeführten Merkurstempel in dem Maße, als seine Produkte in der Moderne angekommen waren: so wurden die Entwürfe Jean Becks fast ausschließlich mit der Kreissignatur V&B M gestempelt, auch der „Mettlacher Turm“, ein gotischer Rest des Klosters, in dem V&B heute arbeitet, wird als wiedererkennbares Zeichen für Signaturen verwendet. Jean Beck ließ im Jahr 1900 auch eine Schutzmarke registrieren: Ein Medusenkopf mit der Segmentbogenüberschrift „Feen“, darunter „ges. geschützt“. Es ist unklar, woher dieses Markenzeichen stammt, vermutlich hatte er es von einer Glaserwerkstatt übernommen, denn der Eintrag beim Reichsmarkenamt Berlin bezog sich weitgehend auf Produkte einer Glaserei. Diese Glaserei befand sich aber nicht in der angegebenen Adresse im Wohnhaus Schwindstraße 16, dort war Beck erstmals 1900 in München gemeldet, und zwar im 2. Obergeschoss: kein Ort für eine Werkstätte, nur geeignet als „Entwurfsfabrik“. Es darf angenommen werden, dass in der Zeit, als Beck sich in München etablierte, es für ihn einfach wichtig war, eine seriöse und dem Zeitgeschmack entsprechende Außendarstellung aufzubauen. Das registrierte Markenzeichen wurde von Beck wohl kaum verwendet - Objekt- Signaturen mit diesem Kopf sind derzeit nicht bekannt; erst ab 1908 sind nach heutigem Stand Signaturen von Beck überhaupt üblich, und dann in modernem Signet. Was vermutet werden darf: durch höchst erfolgreiche Entwürfe in der Moderne hatte Beck begriffen, dass sein Name MARKE ist, nicht ein unverbindliches wirrhaariges Medusenhaupt. So wie V&B verzichtet er auf das nichtssagende Symbol und seinen geringen Wiedererkennungswert: der Kopf wurde wohl in der Praxis nicht verwendet, weder als Signatur noch als Firmenkopf. Ein dicker Strich im Markenzeichenregister verdeutlicht dies: gelöscht! Alte Symbole wurden sowohl bei Beck als auch bei V&B durch griffige und begreifbare Namenszeichen ersetzt: auch ein Stück Industriekultur am Beginn des 20. Jahrhunderts. |

||

|

Dem modernen Designer genügte

zu Anfang des 19. Jh. das, was später Standard wurde: Name

und Ort in einprägsamer klarer Schrift, verbunden mit einfachen

geometrischen Symbolen: Kreis und Oval, Dreieck, Achteck. Auch hier

war Beck mit seiner Auffassung von Moderne weit vorne: mit seinem

Namen bürgte er für Ideen und ihre qualitative Umsetzung. (Aber vielleicht gibt es

Quellen, die noch mehr offenlegen) |

|

|

|

|

| Becks Wohnhaus und Ateliergebäude im Hof, in der Schwindstraße | ||

.jpg)